まったり薬剤師道中

薬剤師にジョブチェンジ。今更知った薬の知識をぶつぶつ公開

かぜぐすりのえらびかた

むー。なんかPCの調子がよろしくない(´-ω-`)

というか、完全にIE9がお気に召さなかった様子。

他のソフトを立ち上げても基本問題なく動くくせに、IEだけは散歩に行きたがらない犬のごとく動作が停止する。

OSが未だvistaなのが問題なのか?そろそろ7を入れてやるべきなのか?

もー……困ったさんだなー(´・ω・`;)

とりあえず私の口座のお許しが貰えない限りはPC買い換えるつもりはないんで、ちょっといろいろ試してみるつもり。せっかく入れたIE9をアンインストールするのが手っ取り早いのは明らかだけど。

まぁそんなことはともかく、今日は学校で風邪薬の選び方をやったのでまとめてみようかなと。

といっても、風邪薬ってドラッグストアに行くと立ちくらみするくらい種類があるのでとりあえず今回は3種類だけ。それぞれの薬の特徴と、薬効成分を書き上げときます。

●パブロン50

こいつの名前を見るとなぜか荒川アンダーザブリッジを連想せずにはいられないんだが、残念ながら雪女の枝毛と雪男の背毛と地蔵石から生成されている訳じゃなく、解熱鎮痛成分+去痰成分+鎮咳成分の三つから構成されている。数だけ合ってる。

入っている有効成分は、正直箱の裏ひっくり返してみれば書いてあるんだけど、

まずアセトアミノフェン。

こいつは胃腸障害が少なく、お子さんでも使用できるのが大きな特徴。アセトアミノフェンはインフルエンザの初期対策にも有効なので、これが入ってる薬はインフルの季節にはおすすめ。

でもお酒と一緒に飲むと副作用として肝障害が出てくるので要注意。

次に去痰作用をもったグアヤコールスルホン酸カリウムという長ったらしい名前の薬。

これはウイルスが喉に入り込むことを阻止しようと体が分泌した痰を粘着物質からサラサラに変えて、風邪の時つらい呼吸を楽にしてくれます。それ以上書くこと無いのでつぎ。

鎮咳成分のデキストロメトルファン臭化水素酸塩。何となくデスメタルと略したくなる成分。

普通咳を抑える薬と言えば麻薬なんだけど、これは非麻薬性で中毒性を起こさないのが特徴。なので麻薬性の咳止めに見られがちな便秘が起きないのがgood。

成分はこんな感じ何だけど、よくよく考えてみるとこの薬、風邪薬に入ってる抗ヒスタミン成分が入ってない。

抗ヒスタミン成分はくしゃみ鼻水鼻づまりという鼻の三大苦痛を和らげてくれる薬なので、鼻の症状がきつい人には適してない様子。

でもその代わり、眠気や喉の渇きといった副作用を起こさないので、主に咳が症状の風邪の人には是非お勧め。

●ルルアタックEX

授業受けてるとき隣に座ってる友人がやたらでかい箱で持ってた薬。効果を絶賛実践中の模様。

ちなみによく見るこの「EX」の文字。書いてあるのと書いてないのどう違うのか私も知りたいのだけど、どうやら解熱鎮痛成分としてアセトアミノフェンではなくイブプロフェンがはいってるよってことらしい。

この薬はちょっとおもしろくて、咳を抑える薬として虎値吉舎無産……( ` д ´)!?

ちょwwPCの変換の誤変換にもろ吹いたwwまさかこんなに綺麗に変換してくれるとは。

と、仕切り直して、咳を抑えるトラネキサム酸という成分。

実は医療の現場では主に止血のために用いられている。咳を抑えるというのは実は基準外。

このルルアタックEXというのはこのような基準外成分を4種類バランスよく配合することで、喉の痛みや熱に効果的な薬となっている。

こういう配合がされた物をTIBF処方というらしく、実はパッケージの裏にも書いてあるんだけど、誰もこの言葉の意味なんて知らないよねー。これみたら喉の痛みと熱によく効くって憶えておけばOK。

この薬はその4種類の他にもメチルエフェドリンという非麻薬性の鎮咳成分、クレマスチンという鼻の三大症状に効く抗ヒスタミン成分なんかが入ってって、咳と鼻水両方に苦しんでる人にお勧めのお薬。

でもその所為か若干副作用も多いため、心臓病や高血圧、糖尿病や甲状腺機能障害の人は使えないし、眠くなったりするのがちと問題。あと解熱成分のイブプロフェンは胃を荒らすので、それが気になる人は使いにくいかも。

他の病気を患ってない人で、風邪の症状が重い人にはお勧めのお薬です。

●エスタックイブファイン

この薬の特徴は何より第一類医薬品であること。

なんの成分がこいつを簡単に手の届かない場所に追いやっているかというと、アンブロキソール塩酸塩という去痰薬。痰が酷く絡み咳が酷い熱の際は、おそらくかなりの効果を見せつけてくれることでしょう。

このアンブロキソールの凄いところは、痰をサラサラにするだけでなく、するっと出してしまうところ。

なので痰が絡んで仕方ない風邪の人に是非おすすめさせて貰うお薬です。

ちなみにこの薬の解熱成分はイブプロフェン。

咳を抑えるために麻薬性鎮咳薬と非麻薬性鎮咳薬が併用されているという、正に咳との戦いが激しい人用のお薬。

しかもビタミンCやビタミンB1なんて体の調子を取り戻すために必要な成分も入っちゃって、もはや向かうところ敵無し。当然鼻の三大症状に対しての装備も万全で、しかもカフェインが入ってるので副作用として出てくる眠気にまで対策が施されているという凄まじい薬です。

ただこれ、どう見ても胃が荒れる。胃が荒れる成分がイブプロフェンとカフェインの二つが入ってる。

しかもこれ、喉が渇く。

でも副作用もそのぐらいなので、「風邪がやばいがどうしても俺は行かなきゃならん!」って人にはとってもおすすめのお薬です。

ちなみに胃が荒れるのはご飯ちゃんと食べれば防げるので、薬を飲む前にしっかり食事を取ってくださいね。

それに風邪の基本ですが、水分もちゃんととるよーに。

では今日はこの辺で。

というか、完全にIE9がお気に召さなかった様子。

他のソフトを立ち上げても基本問題なく動くくせに、IEだけは散歩に行きたがらない犬のごとく動作が停止する。

OSが未だvistaなのが問題なのか?そろそろ7を入れてやるべきなのか?

もー……困ったさんだなー(´・ω・`;)

とりあえず私の口座のお許しが貰えない限りはPC買い換えるつもりはないんで、ちょっといろいろ試してみるつもり。せっかく入れたIE9をアンインストールするのが手っ取り早いのは明らかだけど。

まぁそんなことはともかく、今日は学校で風邪薬の選び方をやったのでまとめてみようかなと。

といっても、風邪薬ってドラッグストアに行くと立ちくらみするくらい種類があるのでとりあえず今回は3種類だけ。それぞれの薬の特徴と、薬効成分を書き上げときます。

●パブロン50

こいつの名前を見るとなぜか荒川アンダーザブリッジを連想せずにはいられないんだが、残念ながら雪女の枝毛と雪男の背毛と地蔵石から生成されている訳じゃなく、解熱鎮痛成分+去痰成分+鎮咳成分の三つから構成されている。数だけ合ってる。

入っている有効成分は、正直箱の裏ひっくり返してみれば書いてあるんだけど、

まずアセトアミノフェン。

こいつは胃腸障害が少なく、お子さんでも使用できるのが大きな特徴。アセトアミノフェンはインフルエンザの初期対策にも有効なので、これが入ってる薬はインフルの季節にはおすすめ。

でもお酒と一緒に飲むと副作用として肝障害が出てくるので要注意。

次に去痰作用をもったグアヤコールスルホン酸カリウムという長ったらしい名前の薬。

これはウイルスが喉に入り込むことを阻止しようと体が分泌した痰を粘着物質からサラサラに変えて、風邪の時つらい呼吸を楽にしてくれます。それ以上書くこと無いのでつぎ。

鎮咳成分のデキストロメトルファン臭化水素酸塩。何となくデスメタルと略したくなる成分。

普通咳を抑える薬と言えば麻薬なんだけど、これは非麻薬性で中毒性を起こさないのが特徴。なので麻薬性の咳止めに見られがちな便秘が起きないのがgood。

成分はこんな感じ何だけど、よくよく考えてみるとこの薬、風邪薬に入ってる抗ヒスタミン成分が入ってない。

抗ヒスタミン成分はくしゃみ鼻水鼻づまりという鼻の三大苦痛を和らげてくれる薬なので、鼻の症状がきつい人には適してない様子。

でもその代わり、眠気や喉の渇きといった副作用を起こさないので、主に咳が症状の風邪の人には是非お勧め。

●ルルアタックEX

授業受けてるとき隣に座ってる友人がやたらでかい箱で持ってた薬。効果を絶賛実践中の模様。

ちなみによく見るこの「EX」の文字。書いてあるのと書いてないのどう違うのか私も知りたいのだけど、どうやら解熱鎮痛成分としてアセトアミノフェンではなくイブプロフェンがはいってるよってことらしい。

この薬はちょっとおもしろくて、咳を抑える薬として虎値吉舎無産……( ` д ´)!?

ちょwwPCの変換の誤変換にもろ吹いたwwまさかこんなに綺麗に変換してくれるとは。

と、仕切り直して、咳を抑えるトラネキサム酸という成分。

実は医療の現場では主に止血のために用いられている。咳を抑えるというのは実は基準外。

このルルアタックEXというのはこのような基準外成分を4種類バランスよく配合することで、喉の痛みや熱に効果的な薬となっている。

こういう配合がされた物をTIBF処方というらしく、実はパッケージの裏にも書いてあるんだけど、誰もこの言葉の意味なんて知らないよねー。これみたら喉の痛みと熱によく効くって憶えておけばOK。

この薬はその4種類の他にもメチルエフェドリンという非麻薬性の鎮咳成分、クレマスチンという鼻の三大症状に効く抗ヒスタミン成分なんかが入ってって、咳と鼻水両方に苦しんでる人にお勧めのお薬。

でもその所為か若干副作用も多いため、心臓病や高血圧、糖尿病や甲状腺機能障害の人は使えないし、眠くなったりするのがちと問題。あと解熱成分のイブプロフェンは胃を荒らすので、それが気になる人は使いにくいかも。

他の病気を患ってない人で、風邪の症状が重い人にはお勧めのお薬です。

●エスタックイブファイン

この薬の特徴は何より第一類医薬品であること。

なんの成分がこいつを簡単に手の届かない場所に追いやっているかというと、アンブロキソール塩酸塩という去痰薬。痰が酷く絡み咳が酷い熱の際は、おそらくかなりの効果を見せつけてくれることでしょう。

このアンブロキソールの凄いところは、痰をサラサラにするだけでなく、するっと出してしまうところ。

なので痰が絡んで仕方ない風邪の人に是非おすすめさせて貰うお薬です。

ちなみにこの薬の解熱成分はイブプロフェン。

咳を抑えるために麻薬性鎮咳薬と非麻薬性鎮咳薬が併用されているという、正に咳との戦いが激しい人用のお薬。

しかもビタミンCやビタミンB1なんて体の調子を取り戻すために必要な成分も入っちゃって、もはや向かうところ敵無し。当然鼻の三大症状に対しての装備も万全で、しかもカフェインが入ってるので副作用として出てくる眠気にまで対策が施されているという凄まじい薬です。

ただこれ、どう見ても胃が荒れる。胃が荒れる成分がイブプロフェンとカフェインの二つが入ってる。

しかもこれ、喉が渇く。

でも副作用もそのぐらいなので、「風邪がやばいがどうしても俺は行かなきゃならん!」って人にはとってもおすすめのお薬です。

ちなみに胃が荒れるのはご飯ちゃんと食べれば防げるので、薬を飲む前にしっかり食事を取ってくださいね。

それに風邪の基本ですが、水分もちゃんととるよーに。

では今日はこの辺で。

PR

ふくさよう?

さすがに四年も薬学部に通っているとある程度薬の知識もついてくる。

果たしてこれが現場でどの程度役に立つかはともかく、実家に帰るとお茶を飲みに来た近所の人とか、なぜか両親までどの薬が何に効くのか訊いてくる。

まぁ薬箱なんてちゃっちいもんには到底収まりきらず、もはや棚一つを占領してしまってる薬たちを片づけろとか、奥の隅の方であることさえ忘れられた遙か古に処方された薬を捨てろとか、言いたいことは沢山あるんだけど、それは今回は良い。

たださぁ、

親「ねーねー、この薬漢方って言われたんだけど、漢方って副作用無いんでしょ?」

つ「……いや?無いってこたないけど」

親「え?そうなの?じゃあこの薬ならどんな副作用があるの?」

つ「うーん、肝障害とかなんかそんなんだったと思う」

親「肝障害!?じゃあ本当にやばい時以外は飲むのやめたほうがいいんだ」

つ「え、いや……」

とかってなるのはやめよーか。

そんなんだから薬が棚の中に降り積もるんだぞw

薬のことを知らない人の知識で行くと、どうしても「副作用=ない方が良い」ってなっちゃう。

でも副作用の無い薬なんて実際は無いと言っても過言ではないわけで、そのことだけを知っている人たちは「副作用=ない方が良い→でもそれは無理だから副作用が少ない物を選ぶ」ってなる。

それはそれで当然だし医療関係者だってそりゃ当然副作用の無いものを出来るだけ処方するけど、患者はやっぱり副作用を気にしてある程度症状が良くなると薬を飲まなくなっちゃうことがある。それはもう、うちの両親のように。

そうすると困っちゃうのが医療者。症状は一時的に消えても完全に治癒していない患者は、またしばらくして同じ症状を繰り返したりする。特にステロイド薬を内服投与されてる患者とか、高血圧薬を処方されてる患者とかは急に薬をやめられると最悪死んでしまう可能性もあるので気が気じゃない。

そこで薬剤師の腕の見せ所。

薬剤師は薬を出す際に、重大になる可能性のある副作用については必ず説明する。説明しないとそれらの症状の兆しを患者さんに気づいて貰えない場合があるからね。

でもここで副作用を強調しすぎてはダメ。あんまり脅しつけると患者さんは最初っから薬を飲んでくれない。

患者さんには副作用に十分注意して貰いながら、確実に治療していただくことが重要になる。

会話が苦手な私には出来るのか怪しい話術が必要になってくるってことだ。

そもそも副作用とは何なのか?という質問に、医学について知識のない人でちゃんと説明出来る人はなかなかいないと思う。

「薬を飲んだときに出てくる薬の効果とは別の作用」って答える人がきっとほとんど。でもそれ違う。

薬の効果と言うんだったら、本当は副作用だって薬の効果だからね?

たぶん、「薬って言うのは悪くなった臓器を治してくれる」って言うイメージの所為だと思うんだけど、薬って言うのはそんな都合の良いもんじゃなくて、元々は毒だって言うことを忘れないで欲しい。

じゃあ毒が薬になった経緯はというと……たとえばだね、

つぐみはゲリになった

↓

つぐみはくるしんでいる

↓

つぐみは食べるとベンピになる草をとりだした!

↓

便がちょうどよいかたさになった!

みたいなー?汚いとか食事中だとかそんなのはしらん。

つまり、どこかの機能が低下していれば、その機能を上げる作用を持った物を。逆の場合はまたその逆の物をって感じに使ったのが薬の基礎。

そしてもう一つ知っておいて欲しいのが、そんな薬が効果を現すには「受容体」という物の存在が重要となってくること。

受容体ってのは、いわば鍵穴。薬という鍵を差し込んで、一体となることで効果という扉が開く。

だからたとえば腸の機能が低下しているとき、機能を向上させてやる薬を飲むと、薬は体の中の至る所にある腸の機能を向上させるための受容体とくっついて効果を現す。

……そう、受容体ってのは患部以外にも沢山あるのだよ。

しかも受容体はなかなか融通が利かなくて、というか種類がなくて、たくさんの機能を兼任していることが多い。例えるならいくつものテーブルを掛け持たなければならない従業員の少ないレストラン。五つのテーブルを掛け持つウェイトレスが怪我をして動けなくなればテーブル全部の客が迷惑するように、同じ種類の受容体を持つ臓器は、その受容体が活発になったり使えなくなったりすれば全部に影響が出てくる。

だから例え腸を治すための薬を飲んだって、腸を治すために重要な受容体が他の臓器にもあれば、その臓器にも影響が出る。つまり薬というのは、「病気になった臓器を治すもの」じゃなくて、「体中に存在する受容体に作用する物」という表現が一番正しい。

んで、問題になった副作用ってのは、目的の効果以外の薬の作用のことをまるっと丸めて呼んでるだけなんだねー。だからある時は副作用だった効果が、ひょっとしたら治癒のために有効な作用になったりもするし、あまり多く薬を飲めば例え有効な作用だって強く出過ぎて副作用になっちゃう。

でもまぁ確かに有効な作用以外はでないで欲しいよねー。

確かにそうなんだけど、

死ぬのとちょっとお腹痛くなるのどっちが良い?w

っていうのが薬を飲む際の考え方。

10万分の1ぐらいでなる可能性のある肝障害を恐れ薬を飲まずに熱で苦しむか、それともそんなこと気にせずさっさと飲んでさっさと良くなるか。薬の副作用が怖いとか言って勝手に飲むのをやめる前に、よーく考えてみてください(はーとv)

果たしてこれが現場でどの程度役に立つかはともかく、実家に帰るとお茶を飲みに来た近所の人とか、なぜか両親までどの薬が何に効くのか訊いてくる。

まぁ薬箱なんてちゃっちいもんには到底収まりきらず、もはや棚一つを占領してしまってる薬たちを片づけろとか、奥の隅の方であることさえ忘れられた遙か古に処方された薬を捨てろとか、言いたいことは沢山あるんだけど、それは今回は良い。

たださぁ、

親「ねーねー、この薬漢方って言われたんだけど、漢方って副作用無いんでしょ?」

つ「……いや?無いってこたないけど」

親「え?そうなの?じゃあこの薬ならどんな副作用があるの?」

つ「うーん、肝障害とかなんかそんなんだったと思う」

親「肝障害!?じゃあ本当にやばい時以外は飲むのやめたほうがいいんだ」

つ「え、いや……」

とかってなるのはやめよーか。

そんなんだから薬が棚の中に降り積もるんだぞw

薬のことを知らない人の知識で行くと、どうしても「副作用=ない方が良い」ってなっちゃう。

でも副作用の無い薬なんて実際は無いと言っても過言ではないわけで、そのことだけを知っている人たちは「副作用=ない方が良い→でもそれは無理だから副作用が少ない物を選ぶ」ってなる。

それはそれで当然だし医療関係者だってそりゃ当然副作用の無いものを出来るだけ処方するけど、患者はやっぱり副作用を気にしてある程度症状が良くなると薬を飲まなくなっちゃうことがある。それはもう、うちの両親のように。

そうすると困っちゃうのが医療者。症状は一時的に消えても完全に治癒していない患者は、またしばらくして同じ症状を繰り返したりする。特にステロイド薬を内服投与されてる患者とか、高血圧薬を処方されてる患者とかは急に薬をやめられると最悪死んでしまう可能性もあるので気が気じゃない。

そこで薬剤師の腕の見せ所。

薬剤師は薬を出す際に、重大になる可能性のある副作用については必ず説明する。説明しないとそれらの症状の兆しを患者さんに気づいて貰えない場合があるからね。

でもここで副作用を強調しすぎてはダメ。あんまり脅しつけると患者さんは最初っから薬を飲んでくれない。

患者さんには副作用に十分注意して貰いながら、確実に治療していただくことが重要になる。

会話が苦手な私には出来るのか怪しい話術が必要になってくるってことだ。

そもそも副作用とは何なのか?という質問に、医学について知識のない人でちゃんと説明出来る人はなかなかいないと思う。

「薬を飲んだときに出てくる薬の効果とは別の作用」って答える人がきっとほとんど。でもそれ違う。

薬の効果と言うんだったら、本当は副作用だって薬の効果だからね?

たぶん、「薬って言うのは悪くなった臓器を治してくれる」って言うイメージの所為だと思うんだけど、薬って言うのはそんな都合の良いもんじゃなくて、元々は毒だって言うことを忘れないで欲しい。

じゃあ毒が薬になった経緯はというと……たとえばだね、

つぐみはゲリになった

↓

つぐみはくるしんでいる

↓

つぐみは食べるとベンピになる草をとりだした!

↓

便がちょうどよいかたさになった!

みたいなー?汚いとか食事中だとかそんなのはしらん。

つまり、どこかの機能が低下していれば、その機能を上げる作用を持った物を。逆の場合はまたその逆の物をって感じに使ったのが薬の基礎。

そしてもう一つ知っておいて欲しいのが、そんな薬が効果を現すには「受容体」という物の存在が重要となってくること。

受容体ってのは、いわば鍵穴。薬という鍵を差し込んで、一体となることで効果という扉が開く。

だからたとえば腸の機能が低下しているとき、機能を向上させてやる薬を飲むと、薬は体の中の至る所にある腸の機能を向上させるための受容体とくっついて効果を現す。

……そう、受容体ってのは患部以外にも沢山あるのだよ。

しかも受容体はなかなか融通が利かなくて、というか種類がなくて、たくさんの機能を兼任していることが多い。例えるならいくつものテーブルを掛け持たなければならない従業員の少ないレストラン。五つのテーブルを掛け持つウェイトレスが怪我をして動けなくなればテーブル全部の客が迷惑するように、同じ種類の受容体を持つ臓器は、その受容体が活発になったり使えなくなったりすれば全部に影響が出てくる。

だから例え腸を治すための薬を飲んだって、腸を治すために重要な受容体が他の臓器にもあれば、その臓器にも影響が出る。つまり薬というのは、「病気になった臓器を治すもの」じゃなくて、「体中に存在する受容体に作用する物」という表現が一番正しい。

んで、問題になった副作用ってのは、目的の効果以外の薬の作用のことをまるっと丸めて呼んでるだけなんだねー。だからある時は副作用だった効果が、ひょっとしたら治癒のために有効な作用になったりもするし、あまり多く薬を飲めば例え有効な作用だって強く出過ぎて副作用になっちゃう。

でもまぁ確かに有効な作用以外はでないで欲しいよねー。

確かにそうなんだけど、

死ぬのとちょっとお腹痛くなるのどっちが良い?w

っていうのが薬を飲む際の考え方。

10万分の1ぐらいでなる可能性のある肝障害を恐れ薬を飲まずに熱で苦しむか、それともそんなこと気にせずさっさと飲んでさっさと良くなるか。薬の副作用が怖いとか言って勝手に飲むのをやめる前に、よーく考えてみてください(はーとv)

サル

函館で撮った写真二枚目ー、を何となくUp。

こやつは熱帯植物園にいたサルです。

この「んぁ?」って感じで見上げられた感じがなかなかgood☆

サルって良いよねー(○´ ω ` )

このもふもふ感と人間っぽさが堪らんww

ぼんやーり見てると人間っぽい仕草がたくさん見られるのでなんかほっこりする。

この子はちょっとモフモフ過ぎだけどね!

最初ただの毛玉かと思ったわ!

さすが北に住む一族だけあって、寒い日の過ごし方をよく心得ている模様。

ほとんどの子たちが壁際によって、日の当たる壁の熱で体を温めてました。

中には壁にべったり張り付いて敷物みたいになっちゃってる子までいる始末。

特に猿山の中央にある、ひも引っ張るとエサが出てくる仕掛けがあって、

エサが欲しくて一匹が一生懸命引っ張ってるのに、横から他の子たちがみんな食べちゃうという光景が何とも社会を思わせるというかなんというか。

とまあ今日はこの後久しぶりに呑みなので、帰ってきて元気があったら薬のことなんか書こうと思いまふ。

りにょーやく

危うく書かずに終わらせるところだったぜ。

というわけで今日は昨日から引っ張って利尿薬を説明してみる。

腎臓が尿を作っていらん物質を体の外に排泄してるというのは昨日書いたとおり。

で、血圧を下げるためにはその尿の量を増やしてやるってのが方法の一つでした。

で、昨日説明したのは腎臓を通る血管の圧力が弱まることによって現れるレニン-アンギオテンシン系を止めてやる薬を紹介したのですが、今回紹介する利尿薬はもっと直接的に尿量を増やしてやる薬になります。

利尿薬の種類はざっくりぽんと分けて5種類。血管に近い側から

強心薬

炭酸脱水酵素阻害薬

浸透圧性利尿薬

ループ系利尿薬

チアジド系利尿薬

カリウム保持性利尿薬

……あれ?6種類ある?

でも強心薬は利尿薬とはちょっと色が違うからやっぱり5種類だよね。

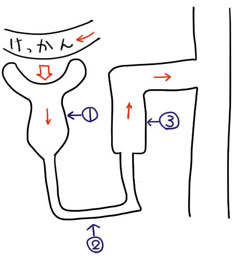

んで、ここでちょっくら絵を描いてみると、はいドン。

( ; ´ ・ ω ・ `)…

べ、別に絵が下手な訳じゃないんだからね!

これは腎臓に存在する尿を作り出すネフロンという物で、血管から濾過された原尿をいらない物といる物とに分けています。

上に「けっかん」て書いちゃったんだけど、下のネフロンにも網みたいに細い血管が覆っていて、いらない物が除去された水分を受け取ってるらしい。

ちなみに赤い矢印は水の流れです。

このネフロンという物、絵ではでっかくどーんと一つしかありませんが、実は米粒よりも小さくて、腎臓には片方だけでも100万個存在するとかしないとか。

んで、上に書いた強心薬を除く5つの利尿薬は、青?で書かれた①~③の部位に作用してくるお薬です。

一応部位の説明をしてみると、

①近位尿細管:必要なほとんどの水と、糖分、アミノ酸、塩分を体に戻してる。

②ヘンレ係蹄:塩分を尿に渡して、代わりに水を体に戻している。

③遠位尿細管:水と塩分を体に戻し、カリウムを尿に渡してる。

うん。さっぱりわからんねv

全然わかんないので、とりあえず薬の紹介だけでも……。

とりあえず今回は高血圧つながりで紹介しているので、それに関連する薬を紹介します。

まずチアジド系利尿薬。

図の③に作用するお薬です。

これは尿の量を増やすことで、高血圧、浮腫、心不全を改善してくれます。

ただ副作用として体内の糖分を分解してくれるインスリンを低下させちゃったり、脂質を増やしちゃったり、カリウムを減らしてくれちゃったりするので、悪玉コレステロールが多い人や糖尿病の人、もしくは心臓が悪くてジゴキシンを飲んでる人には使えません。

高血圧の人はだいたい「おなか周りも危険=悪玉コレステロール多し&糖尿病予備軍」なので、あまり処方されることは無いでしょう。

次にループ利尿薬。

図の②に作用するお薬で、とってもポピュラーな薬。

超即効性なのが特徴で、不要物よりも水の量が多い尿になるのが特徴です。

ただチアジド系とほぼ同様の副作用を持っている上、なぜか難聴を起こすことがままある。

高血圧症だけでこのお薬を処方された人はラシックスとかオイテンシンとかが使われてるのかな?

効果は大きいけど、やっぱりちょっと使いにくい。

最後にカリウム保持性利尿薬。

チアジド系に続き図の③に作用するお薬。

他の薬と違ってカリウムをやたら体に戻しちゃうのが特徴。

上二つの様な副作用はなく、高血圧の人でも割と使いやすいお薬。

なので作られてる薬も結構種類が豊富でアルダクトンとかセララとかトリテレンとかいっぱいある。

うん、こんなもんかな。

ちなみに図の①が出てこなかったんだけど、図の①に作用する薬は緑内障とかてんかんに用いられます。

まぁそれはまたおいおい。

今回は結構専門的になっちゃったかなー。

薬学部の人とかはわかるけど、一般の人はわかんないんだろうなー。

しかも二時になっちまったい。

というわけで今日は昨日から引っ張って利尿薬を説明してみる。

腎臓が尿を作っていらん物質を体の外に排泄してるというのは昨日書いたとおり。

で、血圧を下げるためにはその尿の量を増やしてやるってのが方法の一つでした。

で、昨日説明したのは腎臓を通る血管の圧力が弱まることによって現れるレニン-アンギオテンシン系を止めてやる薬を紹介したのですが、今回紹介する利尿薬はもっと直接的に尿量を増やしてやる薬になります。

利尿薬の種類はざっくりぽんと分けて5種類。血管に近い側から

強心薬

炭酸脱水酵素阻害薬

浸透圧性利尿薬

ループ系利尿薬

チアジド系利尿薬

カリウム保持性利尿薬

……あれ?6種類ある?

でも強心薬は利尿薬とはちょっと色が違うからやっぱり5種類だよね。

んで、ここでちょっくら絵を描いてみると、はいドン。

( ; ´ ・ ω ・ `)…

べ、別に絵が下手な訳じゃないんだからね!

これは腎臓に存在する尿を作り出すネフロンという物で、血管から濾過された原尿をいらない物といる物とに分けています。

上に「けっかん」て書いちゃったんだけど、下のネフロンにも網みたいに細い血管が覆っていて、いらない物が除去された水分を受け取ってるらしい。

ちなみに赤い矢印は水の流れです。

このネフロンという物、絵ではでっかくどーんと一つしかありませんが、実は米粒よりも小さくて、腎臓には片方だけでも100万個存在するとかしないとか。

んで、上に書いた強心薬を除く5つの利尿薬は、青?で書かれた①~③の部位に作用してくるお薬です。

一応部位の説明をしてみると、

①近位尿細管:必要なほとんどの水と、糖分、アミノ酸、塩分を体に戻してる。

②ヘンレ係蹄:塩分を尿に渡して、代わりに水を体に戻している。

③遠位尿細管:水と塩分を体に戻し、カリウムを尿に渡してる。

うん。さっぱりわからんねv

全然わかんないので、とりあえず薬の紹介だけでも……。

とりあえず今回は高血圧つながりで紹介しているので、それに関連する薬を紹介します。

まずチアジド系利尿薬。

図の③に作用するお薬です。

これは尿の量を増やすことで、高血圧、浮腫、心不全を改善してくれます。

ただ副作用として体内の糖分を分解してくれるインスリンを低下させちゃったり、脂質を増やしちゃったり、カリウムを減らしてくれちゃったりするので、悪玉コレステロールが多い人や糖尿病の人、もしくは心臓が悪くてジゴキシンを飲んでる人には使えません。

高血圧の人はだいたい「おなか周りも危険=悪玉コレステロール多し&糖尿病予備軍」なので、あまり処方されることは無いでしょう。

次にループ利尿薬。

図の②に作用するお薬で、とってもポピュラーな薬。

超即効性なのが特徴で、不要物よりも水の量が多い尿になるのが特徴です。

ただチアジド系とほぼ同様の副作用を持っている上、なぜか難聴を起こすことがままある。

高血圧症だけでこのお薬を処方された人はラシックスとかオイテンシンとかが使われてるのかな?

効果は大きいけど、やっぱりちょっと使いにくい。

最後にカリウム保持性利尿薬。

チアジド系に続き図の③に作用するお薬。

他の薬と違ってカリウムをやたら体に戻しちゃうのが特徴。

上二つの様な副作用はなく、高血圧の人でも割と使いやすいお薬。

なので作られてる薬も結構種類が豊富でアルダクトンとかセララとかトリテレンとかいっぱいある。

うん、こんなもんかな。

ちなみに図の①が出てこなかったんだけど、図の①に作用する薬は緑内障とかてんかんに用いられます。

まぁそれはまたおいおい。

今回は結構専門的になっちゃったかなー。

薬学部の人とかはわかるけど、一般の人はわかんないんだろうなー。

しかも二時になっちまったい。

こころまち

……………………( * ´ ω ` )

か、かわういvvv

こやつは11月に発売するゼルダの伝説スカイウォードソードに出てくると噂のキュイ族。

ゼルダの伝説っていうのは任天堂の出しているゲームの一種で、

マリオと肩を並べていると噂のRPGゲームです。

でもなぜか知らない人多いんだよね。ゲームやらない人でも土管工事のおっさんは知ってるくせに、楽器を操って時さえ超えてしまう勇者のことを知らないんだ。こんな悲しいことがあって堪るか。

この記事が薬剤師とか病気とかのカテゴリーを持っている以上大抵の人が知らない思うので一応説明しておくと、ゼルダの伝説は勇者リンクを操って様々な謎を解き、最終的にはゼルダ姫という王国の姫様を助けるという実に正当派な物語のゲーム。

ただしマリオなんかのアクションゲームとは違って謎解き要素がやたら多いためか、ダンジョンの内容が若干鬼畜。でもそこが堪らないというのが謎解きラバーな私の意見です。

FFなんかの完全RPGとは違ってコマンドを入力するのではなく、現れる敵を自分が剣を振るうことで倒すというのも個人的にはかなり高ポイント。でもモンハンはZ注目が無いので苦手でした。

そ、それにしても……

な、なんというモフモフ感ww

デモのキュイ族を見た瞬間私のモフモフ欲が強烈に刺激され、ついつい予約してしまったのだよorz

その前からずっと悩んではいたんだけれどもね。

でも今年はCBT(仮免試験みたいなもん)があるしーと思って迷ってたんだよ。ホントだよ?

でもニコニコでプロモーション見たら、こいつ結構でかいのね-。

最初見たときト○ロかと思ったヨ。

ひげの生えたキュイ族とかもいて、うはあぁvvともだえてみたり。

ゼルダの伝説は小学生の頃にかの有名な時のオカリナからプレイし始め、それ以降に出た物は風のタクトを除いて全部プレイ済み。

風のタクトはGC持って無くて出来なかったんだよね( ´ ; ω ; ` )学生にハードを持つ財力はまだ無かった。

超やりたかったんだけどな。買おうかな。今更だけど。

とりあえずCBT以降に検討。さすがに詰む可能性があるので。

最近時のオカリナが3Dで出たけど、もし興味ある人がいたら是非やってみてほしいな。

3DSが無くても時オカはWiiでも出てるし、ついでに言うならWii持ってたらトワイライトプリンセスをやって欲しい。トワイライトプリンセスはリンクが凄まじいイケメンになってるのでお勧め(そこかそこだ)。それにトワプリはWiiリモコンを使って弓で直接的を狙い撃ちできる感覚が堪りません。相変わらず謎解きは鬼畜だけど。

うむー、それにしてもうちのクラスの連中に話し聞いてみると、全然ゲームとかしてないだよね。

本も読まない、漫画も読まない、絵も描かない。でも外では遊んでない。

じゃあお前ら今までどうやって生きてきたんだ?という残念な疑問が尽きません。

テレビでドラマ見てたと答えてくれる人もいたんですが、中にはテレビさえあまり見てないという奇特な人も。

……寝てるんですかね?

ふむ、世の中はよくわからん。

カレンダー

プロフィール

HN:

鶫

性別:

非公開

職業:

大学院生&ペーパー薬剤師

趣味:

最近はもっぱらゲーム

自己紹介:

薬学部に通うただのダメ人間。

分厚い小説は一日で読み切るくせに分厚い教科書は一年たっても読めない。

三度の飯より寝ることと遊ぶことが好き。

分厚い小説は一日で読み切るくせに分厚い教科書は一年たっても読めない。

三度の飯より寝ることと遊ぶことが好き。